Insieme alla vicina San Cristoforo, l’area di Porta Genova rappresenta uno degli esempi più interessanti di ex aree industriali riconvertite con interventi di pregio.

Porta Genova è una delle porte aperte nelle mura del Cinquecento a Milano.

Il varco venne aperto nel tracciato delle mura spagnole, solo nel 1870, nell’attuale piazzale Cantore dove ancora oggi sono presenti i due caselli daziari ottocenteschi. Questo fu dovuto alla costruzione e all’apertura della stazione ferroviaria lo stesso anno, di Porta Genova (all’epoca chiamata Porta Ticinese) la più antica di Milano ancora operativa.

Prima di allora l’area dell’odierno distretto di Porta Genova era uno dei Corpi Santi di Porta Ticinese, costellato da cascine come la Cascina Lunga, la Barbavara, la Cittaina, la Foppa e Foppette, e dal corso del fiume Olona (o Vepra), purtroppo sacrificato e intubato per essere deviato altrove.

Nello stesso quadrante, nel 1862 fu costruito l’edificio che accolse il Macello Pubblico, considerato in quegli anni uno dei più importanti d’Europa, nell’odierna piazza Sant’Agostino; la crescente richiesta del periodo post-unitario giustificò l’ampliamento che l’architetto comunale Nazzari progettò e realizzò solo poco più di un decennio dopo, nel 1875. L’area dedicata alla macellazione degli animali arrivò quindi a occupare l’intera area compresa fra la via Olona, i bastioni, via Tristano Calco (quasi a ridosso del nuovo carcere di San Vittore). La scelta di costruire il Macello Pubblico su quest’area derivava anche dalla comodità di avere un’importante linea ferroviaria a pochi metri di distanza, costruita negli stessi anni.

Infatti nel 1870, era stata inaugurata la linea Milano-Vigevano, il cui ultimo tratto cittadino scorreva parallelo accanto al Naviglio Grande, per poi discostarsene piegando a nord appena prima della Stazione di Porta Genova, proseguendo lungo gli attuali Parco Solari e via Dezza per giungere, in direzione nord raggiungendo prima lo scalo merci Sempione, e collegandosi alla Stazione Centrale. L’ansa ferroviaria creata e lo spazio che rimase tra la ferrovia e le mura spagnole consentì la creazione dello Scalo del Bestiame, che servisse il macello e fosse collegato alla ferrovia.

Questa linea fu finanziata dagli industriali della zona sud ovest, intenzionati a sfruttare le immense potenzialità del trasporto su rotaia per insediare nella zona un polo industriale all’avanguardia, le cui fabbriche avrebbero potuto agevolmente essere collegate alla linea ferroviaria.

Così l’Alzaia Naviglio Grande, assieme alle vie Tortona, Savona ed anche via Solari, tutte parallele alla ferrovia, divennero sede naturale di innumerevoli industrie, alcune delle quali, ancora oggi visibili seppur dismesse o convertite ad altri usi, che impiegavano migliaia di operai per produzioni spesso su scale internazionale.

Nell’estate del 1891, nell’ottica di potenziare il trasporto ferroviario milanese e di rendere quello esistente più razionale, venne aperta una linea di circonvallazione per permettere ai treni merci provenienti da Sud (Rogoredo) di raggiungere lo scalo Sempione senza dover aggirare l’intera città da nord. Così la nuova linea ferroviaria a sud del centro di Milano, passando dall’odierna stazione di Romolo, giungendo al naviglio Grande lo scavalcava così come la linea Milano-Vigevano, e proseguiva fino a congiungersi con lo scalo Sempione, agganciandosi con la linea di Porta Genova nella zona oggi compresa tra piazza Po e corso Vercelli. Di fatto racchiudendo il quartiere industriale di Porta Genova da una cintura ferroviaria.

Solo nel 1915 queste due linee vennero poste in comunicazione diretta tra loro nel punto di incrocio, mediante un apposito bivio detto naviglio grande, ancora oggi esistente.

Questa sorta di recinto ferroviario condizionò anche lo sviluppo dell’edilizia. L’inizio e la fine di vie quali la Tortona, la Savona, la Solari, la Cola di Rienzo, la Foppa erano ostacolate, rallentate (o addirittura bloccate) da queste due linee ferroviarie, che inizialmente le incrociarono a raso (con la necessità di passaggi a livello) e più avanti in sopraelevata, cosicché il traffico potesse sottopassarle incanalandosi in tunnel carrabili.

Solo nel 1931, con l’apertura della nuova Stazione Centrale, la cintura ferroviaria ovest e il tratto della Milano-Vigevano che si diramava dalla Stazione di Porta Genova (e fino allo scalo Sempione) vennero smantellati, trasformando la stazione di Porta Genova in una stazione di testa.

Di fatto il quartiere sorto in questa parte di città fu prevalentemente operaio, fatto di case di ringhiera per i lavoratori delle molte fabbriche che avevano sede nel “recinto”.

Tra la via Savona e via Solari si trovava il vasto complesso industriale della Bisleri, (caratterizzato per l’alta ciminiera ancora presente), casa fondata da Felice Bisleri per la produzione del liquore Ferro China.

Tornando sulla via Tortona, nei pressi della Stazione nella stretta via Forcella, che scorre a ridosso dei binari dello scalo merci, si svilupparono diverse realtà imprenditoriali, come una antica torrefazione di caffè e una fabbrica di biciclette, la cui area poi verrà occupata da alcuni magazzini della CGE, la cui sede si trovava più avanti, in via Tortona.

Questi capannoni erano uniti con un apposito binario privato allo scalo merci, come del resto lo erano quelli della Barattini e C. con sede nella vicina via Bugatti al numero 7, specializzata in trattamenti chimici.

Di fronte alla Barattini, con affaccio sulla via Tortona, si trovava invece la compagnia continentale Sellerie Ciclistiche Ed Affini.

La sede produttiva della CGE-Compagnia generale elettricità Società anonima (fondata proprio qui nel 1921) era in via Tortona ai numeri 31/35.

Di fronte alla CGE, si trovava il vasto complesso dell’Ansaldo, che occupava l’isolato Tortona/Bergognone/Savona/Stendhal.

L’Ansaldo, qui sotto in immagini degli anni Sessanta, occupava un’area già destinata all’industria fin dal 1904, quando qui si trovava la sede della Zust, poi AEG e infine Galileo Ferraris.

Al 59 di via Bergognone un altro colosso dell’epoca: la Nestlè di origini svizzere.

Sulla via Solari si vede ancora oggi l’imponente facciata in mattoni della Riva-Calzoni, il cui complesso si estende fino alla via Stendhal e prosegue ancora oltre. Principale acciaieria italiana, famosa per la costruzione di pompe idrauliche e turbine, una delle quali fu progettata per sfruttare l’energia delle cascate del Niagara.

Proseguendo ancora un po’ verso la periferia lungo la via Savona, si incontravano sulla sinistra la belga Schlumberger, strumenti di precisione (Savona 97), e il vastissimo complesso della Osram e della Loro Parisini (via Savona tratto tra Tolstoj e Brunelleschi), oggi totalmente abbattuto per lasciare posto a fabbricati civili in via di ultimazione. Sopravvivono la palazzina liberty all’epoca adibita ad uffici Osram e l’edificio anni cinquanta progettato da Caccia Dominioni per gli uffici Loro Parisini.

Oggi cosa rimane dell’epoca d’oro delle prime industrie nell’area?

Oltre al palazzo della Bisleri realizzato in stile neoclassico sul finire dell’Ottocento e uno dei più vecchi edifici in zona, possiamo trovare, quasi all’angolo con via Tortona, l’edificio del casellante, oggi dall’aspetto abbandonato affiancato da un’edicola.

Proseguendo lungo via Tortona possiamo notare molti altri edifici ex industriali, sapientemente restaurati e dal sapore internazionale, usati soprattutto durante i famosi Fuorisalone.

Le vie Forcella e Bugatti.

L’ex spazio Ansaldo.

Sempre all’interno della stessa area si trova l’incredibile museo del MUDEC. Il progetto del museo ha origine a partire dai primi anni novanta, quando il Comune di Milano decide di acquistare e riqualificare gli stabilimenti dell’ex-acciaieria Ansaldo, allo scopo di trasformare l’area industriale ormai dismessa in un centro destinato ad attività culturali. In questo contesto prese corpo l’idea di costituire uno spazio espositivo in cui ricollocare le raccolte extraeuropee dei musei civici di Milano. Le collezioni etnografiche, raccolte a partire dai primi anni del Novecento negli spazi espositivi del Castello Sforzesco, subirono infatti gravi danni durante un bombardamento avvenuto nel 1943.

Il progetto del museo è stato firmato dall’architetto britannico David Chipperfield. L’edificio, che occupa un’area di 17.000mq, si sviluppa su due diversi piani. Il piano terra, destinato all’accoglienza dei visitatori, include gli spazi destinati al Forum delle Culture, una biblioteca specializzata, uno spazio conferenze polifunzionale, un laboratorio di restauro e uno spazio dedicato all’infanzia e ai giovani visitatori (Mudec Junior).

Non lontano, al 59 di via Bergognone troviamo gli spazi occupati un tempo da un altro colosso dell’epoca: la Nestlè. L’area è stata riqualificata da Armani, con i suoi spazi espositivi di via Bergognone e la conversione delle vecchie strutture industriali, perfettamente recuperate e riutilizzate in modo intelligente.

Via Savona, specie nella zona dei primi numeri civici, ha visto la trasformazione in area svago e ristorazione, con l’apertura di parecchi ristoranti, bar o pub.

Progettato dai famosi architetti Antonio Citterio e Partner, l’edificio di 8.000 m², inaugurato nel 2007 in via Savona 56a per ospitare la sede della Ermenegildo Zegna, ha visto la conversione di una parte della ex Riva attraverso la re-interpretazione di spazi industriali di particolare valore.

Sulla via Solari si vede ancora oggi l’imponente facciata in mattoni della Riva-Calzoni, il cui complesso si estende fino alla via Stendhal e prosegue ancora oltre. Oggi gli spazi sono occupati da varie nuove attività, come Fendi, Moncler, Diesel Italia.

Un’istituzione della zona e non solo è senza alcun dubbio il Cinema Mexico, famoso per il suo cartellone occupato per lungo tempo dal film The Rocky Horror Show.

Concludiamo il nostro tour in via Foppette, antica stradina che portava alla chiesetta di San Cristoforo e che costeggiava alcune casine oggi scomparse.

In viale Troya troviamo la vecchia cabina elettrica dalle decorazioni dèco e realizzata da Giovanni Sacchi nel 1930.

Non distante da qui continua il percorso ex industriale verso San Cristoforo, a cui dedichiamo un ulteriore approfondimento e che si caratterizza per alcuni futuri interventi residenziali molto interessanti come Bosconavigli

Referenze fotografiche: Roberto Arsuffi, Skyscrapercity

Fonti: “Le Strade di Milano”, Newton Periodici 1991; “Le Città nella Storia d’Italia” – Milano, Edizioni la Terza 1982; StoriadiMilano.it

Tag: Porta Genova, Industria, Naviglio Grande, Industrie, Via Tortona, via Savona, Via Solari, via Bergognone, Ansaldo, Ferrovia, Piazza Sant’Agostino,

Il mio quartiere, 🙂

Gran pezzo! Complimenti.

Ho scoperto molte cose…..ora camminerò per il mio quartiere in modo più consapevole. Grazie

Che bello, assieme all’articolo di San Cristoforo, voi conoscete bene la città. Complimenti

Grazie. . Le descrizioni regalatevi sono state molto interessanti. Mi piace leggere tra le righe la passione e l’amore in questi ripescaggi. Sono un vecchio milanese del ’33ho sempre abitato in zona. Nato in via de Taddei laterale di via Sardegna.

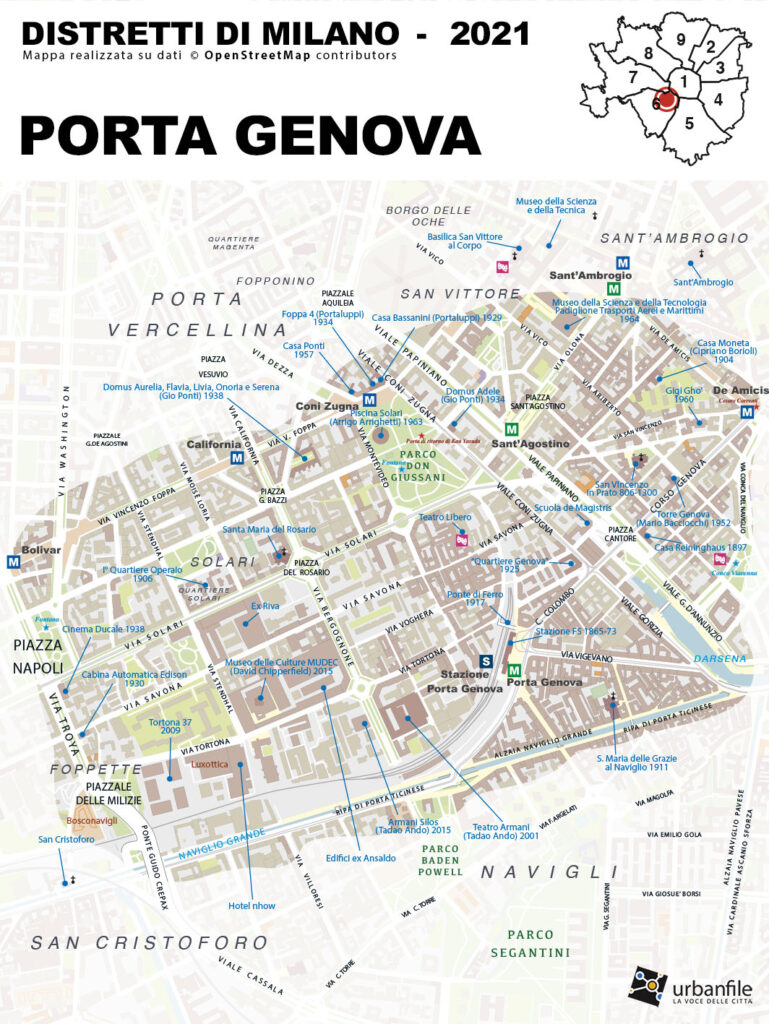

Alcune cose le conoscevo. Forse alcune piantine potrebbero tornare utili a chi non conosce perfettamente la zona.

Davvero grazie

Pino Lipari

Grazie grazie grazie, un bel pezzo di storia e di bellezza. Sarà utilissima a chi non conosce questa stupenda zona in continuo restyling. Chi ha la fortuna di abitarci come me e chi vi si trasferisce, ha il dovere di lavorare giorno dopo giorno per fermarne il degrado. ???

Condivido l’idea di non perdere la memoria industriale di queste zone.

Come già citato nell’altro articolo, il vecchio casello di san cristoforo che si trova adiacente al progetto del “bosconavigli”, potrebbe essere una buona occasione per ricordare come tutto il quartiere si sia sviluppato intorno al naviglio e poi alla ferrovia.

Tra l’altro cercando sul web, si trovano anche svariati esempi di brevi pezzi di binario inseriti nel verde, che sembrerebbero anche abbastanza economici da realizzare….