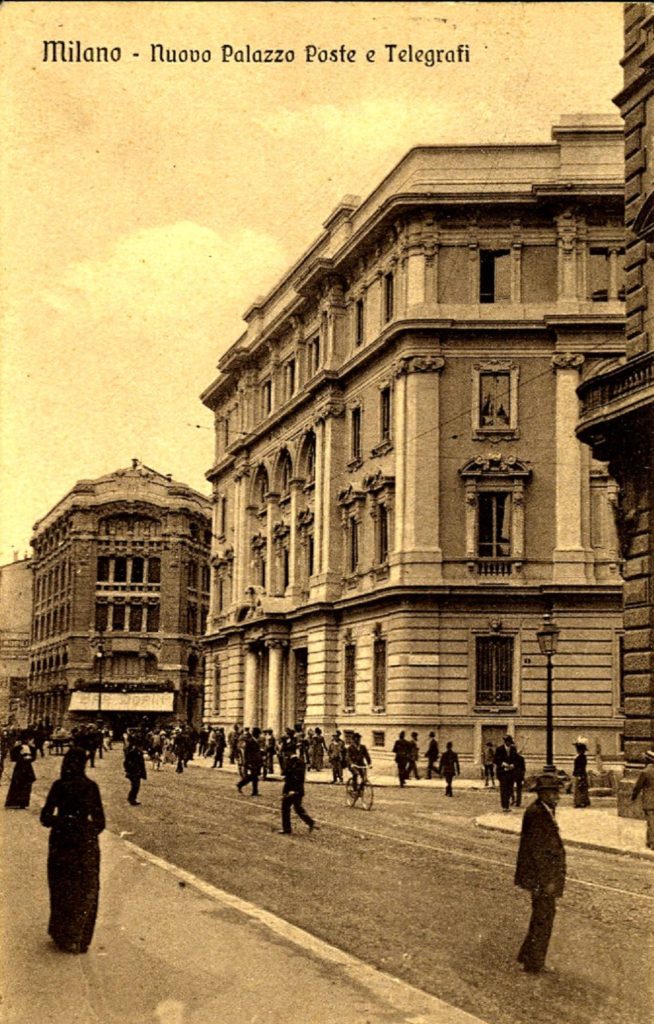

L’attuale aspetto di piazza Edison (a pochi metri da piazza Cordusio) non è certo dei più edificanti: in pratica è un vasto parcheggio. La piazza, di forma vagamente triangolare, nacque poco prima della Grande Guerra, accorciando il vicolo e la contrada del Bocchetto, in ossequio al progetto di creare in zona una cittadella della finanza, il cui primo tassello importante fu il palazzo del Broggi per la Banca d’Italia. La piazza così creata (sacrificando ovviamente l’antico tessuto cittadino) risultò racchiusa da questo palazzo, dal palazzo delle Poste (di Cesa Bianchi) e, come base di questi due lati, dal bel palazzo liberty detto “casa Lancia“, edificio polifunzionale progettato nel 1907 dall’ingegnere Achille Manfredini (suo è anche il Kursaal Diana di Porta Venezia, tutt’ora visitabile).

Nel nuovo palazzo si trasferì quasi subito l’attività del “Banco Jarach e C.“, fondato il 6 dicembre 1901 da Lazzaro Donati ed Emilio Jarach (figlio del banchiere Moisè Jarach), inizialmente con sede in via Armorari 4.

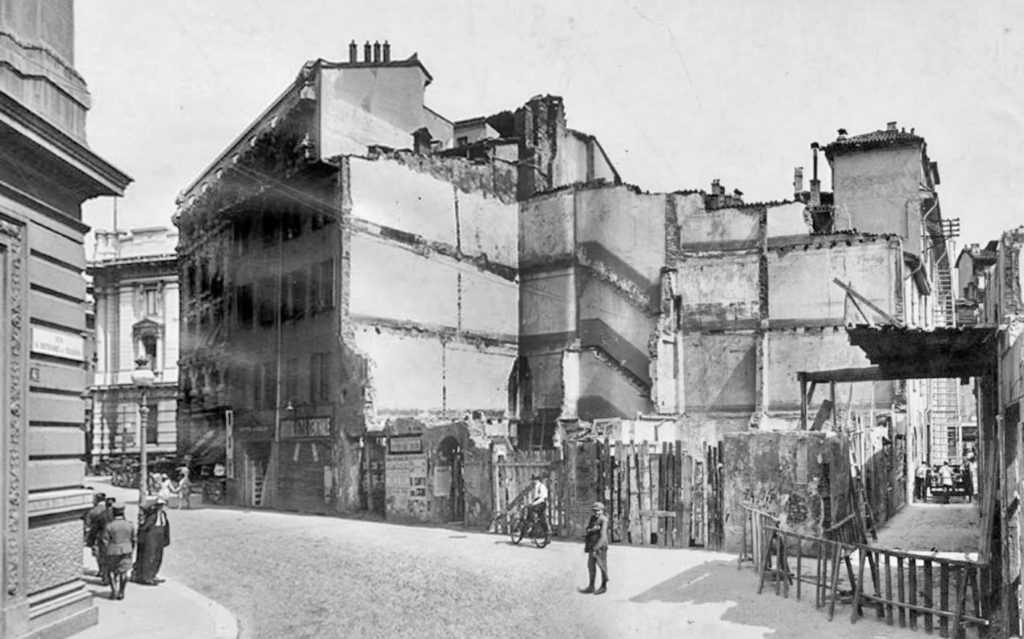

Purtroppo il bel palazzo liberty ebbe scarsa fortuna, visto che dopo circa un trentennio venne abbattuto senza rimpianti, anche perché la banca era chiaramente di origine ebraica, e durante quel periodo storico, non godette di particolare attenzione. Così al suo posto venne edificata la nuova costruzione marmorea, in stile littorio, del Banco di Roma (con tanto di lupa capitolina). L’imponente quanto freddo edificio fu realizzato nel 1939 su disegno dell’architetto Cesare Soccimarro.

Il bel palazzo del Banco Jarach rispondeva pienamente ai canoni del liberty, in voga all’inizio del Novecento. Si trattava di un edificio di 4 piani più il piano commerciale per gli sportelli e la parte riservata al pubblico. La pianta trapezoidale con un lato, quello verso piazza Cordusio, più corto, fungeva da scenografica quinta all’inquadratura dalla nuova piazza definita solo pochi anni prima.

La funzione ad uso terziario dell’edificio, consentì un nuovo modo di concepire la struttura e l’aspetto. In questo caso il cemento, morbido come materia plasmabile a fini scultorei, modellava i fitti ornamenti vegetali attentamente distribuiti in facciata, mentre, teso e monolitico come materia costruttiva, traguardava visibilmente la gabbia strutturale di un volume pensato per molteplici destinazioni. Costituito, come si scriveva all’epoca, «più da vuoti che da pieni», esso proponeva un’architettura a pianta aperta, delineata da un «unico locale ad ogni piano», disponibile all’immissione di «botteghe e magazzini», di «ambienti di studio», di laboratori e di eventuali abitazioni, tutti raggiungibili grazie a un «rapido ascensore». Al di là della connotazione linguistica, non estranea a influssi dell’ Art Nouveau internazionale, la casa Lancia era indubbiamente il risultato di una statica sempre più affidabile, della progressiva efficienza degli impianti, del perfezionamento dei sistemi di controllo ambientale, del liberarsi degli spazi interni dalla «tirannia» di spesse murature, mentre la sua aspirazione alla novità veniva stigmatizzata dalla qualifica di «maison de commerce», facendone una sorta di spaccato a tutto tondo della vita cittadina e consentendo di stabilire una gradita possibilità di corrispondenza tra le «principali metropoli straniere» e l’ottimistico futuro di «una città che si espande ogni giorno».

Fonte: Milano nei Secoli di Mauro Colombo; Milano nell’Italia Liberale 1898 – 1922 Edizione Cariplo

In via rugabella negli anni 30 avevano demolito un palazzo con degli portici e degli affreschi del Bramante…

Dei portici, pardon

Assurdo, Milano si è imbruttita per scelta. Abbiamo imparato la lezione? Non credo

Non si possono recuperare gli edifici liberty primo novecento di Milano?

Che poi Milano per come è fatta dovrebbe essere una città del liberty.

AAAARGGHHH!!! FALSO STORICO!!!!

🙂 🙂 🙂 🙂

Anche la torre del Filarete del Beltrami è un falso storico. Eppure senza quella il Castello non sarebbe lo stesso. Purtroppo l’architettura che va dal ‘30 al ‘60/70, salvo qualche eccezione, ha snaturato la bellezza di Milano.