Onestamente non saprei dove collocare questa fetta di Milano come quartiere, perché siamo tra le zone di Pagàno, del Sempione a nord, ex-Fiera o Tre Torri a ovest e San Pietro in Sala a sud, comunque diciamo Pagàno.

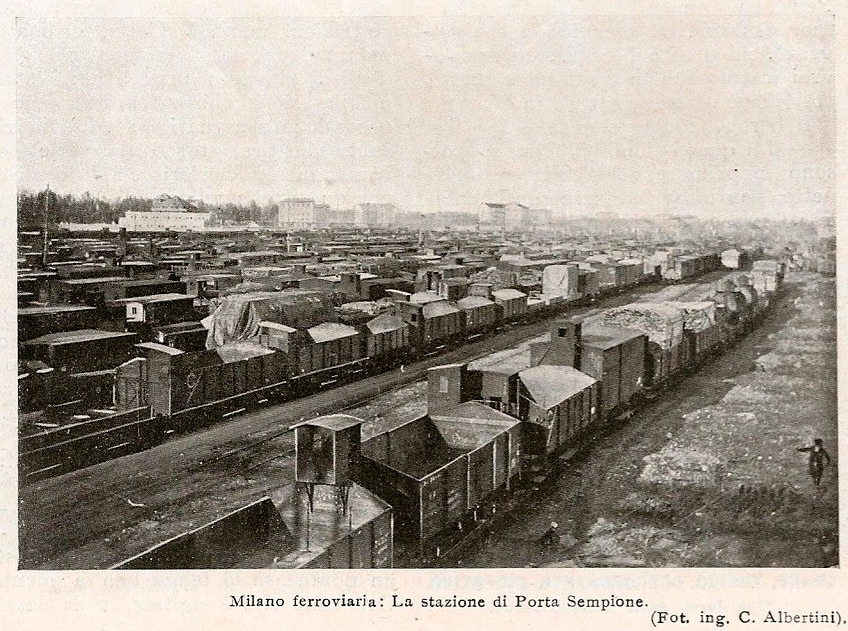

Il quartiere è sorto dopo che dal 1931/34 il vecchio scalo ferroviario di Porta Sempione e la cintura ferroviaria ovest vennero dismessi.

Naturalmente ci volle parecchio tempo per sbaraccare e la Seconda Guerra Mondiale imminente non contribuì alla sua ricucitura.

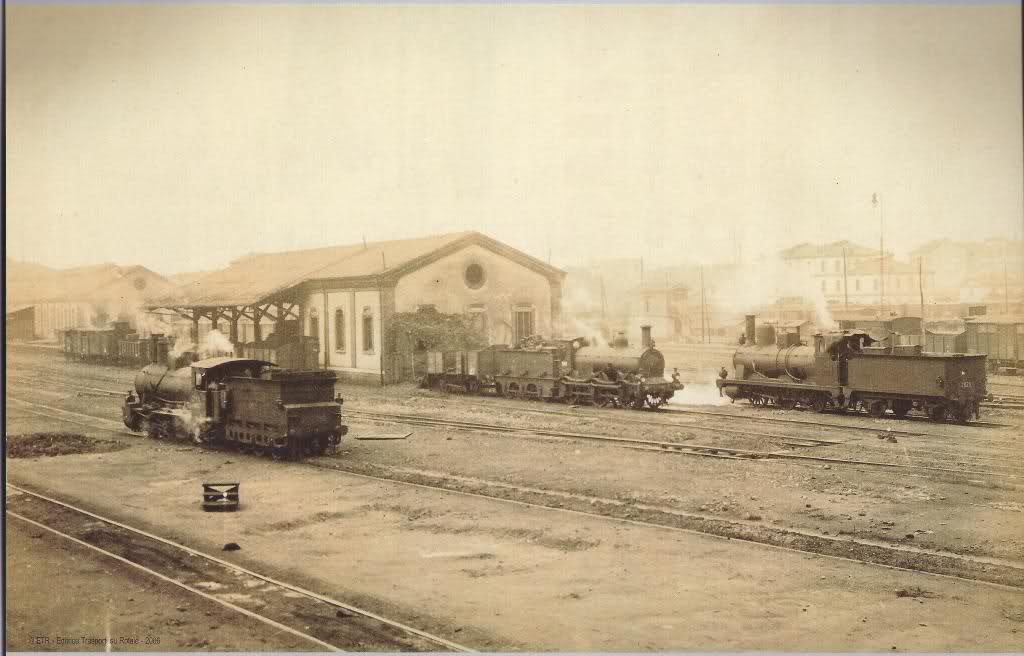

Lo scalo di smistamento della linea Milano-Mortara, posta lungo il tratto compreso tra la vecchia stazione di Milano Centrale e quella di Milano Porta Genova, iniziò ad operare dal settembre del 1883 e venne dismesso nel 1931 quando fu inaugurata la nuova Stazione Centrale di Milano.

Molti, all’epoca si erano opposti alla sua costruzione così vicina al centro città, perché avrebbe compromesso l’espansione ad ovest della città. Lungo il suo percorso sorsero le caserme e la grande piazza d’Armi, spostata dopo che venne creato il Parco Sempione.

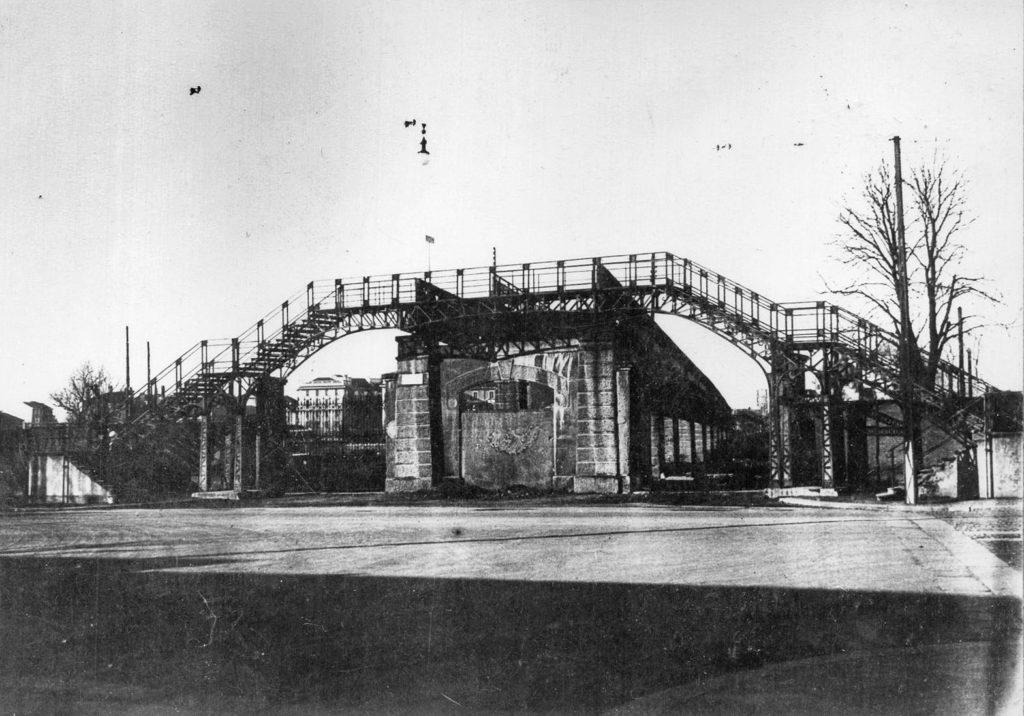

Nel 1906, per l’Esposizione Universale del 1906 di Milano, lo scalo e il quartiere furono solcati da una avveniristica ferrovia sopraelevata che ricordò le metropolitane coeve di Parigi o di Chicago e New York.

Il viadotto sopraelevato venne smantellato subito dopo il termine dell’esposizione, rimase solo il tratto sopra lo scalo ferroviario che servì come passerella pedonale per collegare i due quartieri separati dalla ferrovia.

Già nel 1938 si pensò a realizzare sull’area nuovi palazzi per uffici. Furono tracciati i reticolati per le nuove strade, comprese le due strade di attraversamento perpendicolari (via Gabriele Rossetti e via Monti), naturalmente tutto si rallentò a causa del conflitto mondiale.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale ripresero le opere di bonifica dello scalo e si cominciò a progettare in modo serio e moderno il grande vuoto urbano rimasto incompleto per anni.

Anzitutto venne creato, grazie al cielo, un grande spazio verde lungo la via Pallavicino, oggi Parco Guido Vergani a sud del complesso del Collegio Leone XIII, mentre a nord del collegio si trova il Giardino Valentino Bompiani, ma più conosciuto semplicemente col nome di Parco Pallavicino.

Verso via Massena si trova uno dei più interessanti edifici della zona, il palazzo di via Andrea Massena 18, progettato nel 1962 dal grande Architetto Luigi Caccia Dominioni.

L’edificio si trova avvolto dal verde del parco, orientato perpendicolarmente alla strada, con giardinetto condominiale si colloca come fusione tra la cortina di edifici classici e il parco.

Composto da terrazze marcapiano, quasi a ricordo delle case di ringhiera tipiche dell’edilizia milanese, è caratterizzato da un rivestimento in clinker messo a contrasto con il legno chiaro naturale dei serramenti che sono ripetuti per tutta la facciata ovest in maniera sfasata, senza un apparente motivo.

Sul retro, dove ci sono le scale e locali tecnici, la facciata – ancora in clinker – è caratterizzata dalle aperture ad alveare tipiche di Caccia Dominioni e che riproducono le murature traforate delle cascine del milanese. Un edificio che appare ancora contemporaneo ed elegante.

Tornando verso via Ippolito Nievo, possiamo osservare come il quartiere, fatta eccezione per alcune architetture esistenti quando ancora vi erano le ferrovie, sia completamente omogeneo e realizzato tutto nello stesso periodo storico.

Al progetto hanno partecipato anche architetti importanti, quali Gio Ponti e Luigi Caccia Dominioni.

In evidenza possiamo segnalare la Casa RAS, all’angolo tra Via Vincenzo Monti e Via Ippolito Nievo, realizzata nel 1956 da Gio Ponti, dove è riconoscibile l’uso delle piastrellino a piramide, caratteristica del grande architetto.

L’edificio fa parte di un complesso di altri palazzi uniti anche da ponti terrazzati e che occupano l’intero isolato. Tra il civico 79 e il civico 81 ad esempio, troviamo uno di questi “ponti” in cemento armato che fungono da ingresso alla corte comune e unione e delimitazione dell’isolato.

Così come lo stupendo (a dire il vero sono due, l’altro è al civico 10) Condominio in via Ippolito Nievo 28/a del 1955 – 1957.

Si tratta di un edificio in linea di nove piani. prettamente residenziale per una popolazione alto-borghese.

La facciata in clinker colorato, in questo caso d’azzurro, nell’altro edificio in marrone, ha finestre profilate in alluminio che corrispondono all’articolazione degli appartamenti interni, risultando scombinate e collocate a caso. Fanno eccezione solo alcuni soggiorni che, chiusi da serramenti a tutta altezza, si configurano come scatole vetrate in leggero aggetto. Particolare cura la si percepisce dal bel giardino condominiale progettato all’epoca da Vigoni, e l’atrio che, arricchito da mosaici pavimentali di Francesco Somaini, ha pareti trattate a stucco veneziano.

Nel 2014 venne terminato il nuovo palazzo di via Leone XIII al civico 1. Qui in origine era stato costruito un palazzo come residenza per anziani della Comunità Leone XIII.

Il palazzo, costruito in via Leone XIII i, fu progettato nel 1971 da Donato D’Urbino, Jonathan De Pas e Vittorio Bozzoli secondo canoni tra i più innovativi dell’epoca. Dall’aspetto brutalista, venne messo in vendita nel 2009 e successivamente demolito per lasciare il posto a quello che vediamo oggi. In teoria nell’atrio del nuovo palazzo ci dovrebbe essere, protetto da una teca, il plastico del vecchio edificio demolito, che così, almeno da un certo punto di vista, sarà ancora presente, perché pur non essendo così bello a vedersi, rappresentava un periodo storico che è sparito.

Il resto delle architetture, quasi tutte con lo stesso orientamento, Nord-Ovest Sud-Est, e con le stesse (o quasi) volumetrie, rendono il quartiere molto identificabile e omogeneo. Architetture che, forse non appaiono granché interessanti, ma che messe assieme formano un unicum gradevole.

Come dicevamo, nel quartiere si trovano delle case realizzate nei primi decenni del XX Secolo, quando ancora vi era il grande scalo ferroviario: un esempio è la bellissima casa d’angolo con via Rossetti, al civico 9 di via Ippolito Nievo, che è in un grazioso eclettismo che tende un po’ al liberty e al decò.

Addentrandoci nella parte bassa del quartiere, dove la via Ippolito Nievo diviene Via Giacomo Griziotti, ci rendiamo conto di come questo quartiere medio borghese sia stato pensato con un certo criterio, infatti ci troviamo nella parte dove si trovano i negozi e la “piazza del paese”

Spazi comuni immersi nel verde, strade pedonali dalle grandissime aiuole, piante che d’estate ombreggiano e rendono la passeggiata più gradevole all’ombra dei grandi platani e soprattutto da grandi bagolari.

Tra tutte le case spicca senz’altro la coloratissima facciata a scacchi della casa di via Alfredo Panzini (anche se l’ingresso è in via Griziotti, 8) che conclude la prospettiva della via Nievo.

Purtroppo per queste architetture possiamo solo supporre chi sia l’autore, perché facendo anche ricerche non siamo riusciti a scoprire chi siano gli architetti effettivi. Uno di questi potrebbe essere Luigi Ghidini e Guglielmo Mozzoni, che riconosciamo nelle linee e nella disposizione delle facciate.

Pur essendo un quartiere “borghese” come si vede, in molti punti necessita di piccoli interventi e riqualificazioni, come la pista ciclabile o i cordoli delle aiuole.

Comunque la realizzazione di strade larghe, con grandi aiuole a prato e alberi voluminosi che ombreggiano, rendono, come dicevamo poco sopra, la passeggiata e la vista dell’ambito urbano molto gradevole.

Eccoci di fronte la monumentale facciata del palazzo per uffici di via Tiziano 32, riqualificato qualche anno fa da Park Associati e Zucchi & Partners, recuperando un edificio oramai stanco e datato degli anni Cinquanta.

Il Piero Portaluppi progettò la Casa Brughera di Via Tiziano al 6, oggi un hotel.

Per ultimo segnaliamo anche questo bell’esempio di modernismo in Via Tranquillo Cremona, Casa Majno realizzato dal’Architetto Piergiulio Magistretti nel 1931, il padre del più famoso Vico Magistretti.

Io avrei tanto preferito che sotto I binari dismessi avessero messo una linea di metropolitana, che poi si collegasse ai binari in sempione e a quelli in porta genova. Poi trovo che il parco sia troppo piccolo rispetto all’area liberata, sono stati troppo generosi quando decidevano la superficie edificabile. Infine non mi piacciono questi casoni circondati da giardini che danno sulla strada di fatto isolandola, preferisco architetture più condensate e modeste. Poi sarà che non mi piace quasi nulla del dopoguerra 🙂 Comunque bell’articolo!

Gran bell’articolo

Splendido articolo davvero.

P.S.: ma perché Pagano con l’accento?

per distinguere la pronuncia da quella di pàgano (voce del verbo pagare), che sarebbe a molti più familiare

Ma allora dovrebbero metterlo anche alla fermata del metrò! A me è più familiare “paganò”, nel senso “paga no” (non paga) perché son milanese! 🙂

Magari tutta milano fosse stata costruita così, con viali alberati, vie tranquille a fianco di vialoni ben organizzati

Davvero! Luoghi molto molto civili e vivibili.

Forse si è dimenticati di citare il progetto Milano verde (area Fiera/Sempione) di F. Albini, I. Gardella, G. Minoletti, G. Pagano, G. Palanti, G. Predaval, G. Romano, del 1938, che interessava proprio quest’ambito e che in qualche modo quello che è stato costruito riprende nella disposizione razionalista con qualche variazione d’orientamento.