Ecco un altro capitolo della nostra esplorazione e ricostruzione della Mediolanum del 300 d.C., quando Milano era capitale dell’Impero romano d’Occidente, dal 286 al 402.

Questa volta, dopo avervi mostrato la ricostruzione sempre “ipotetica” e un po’ di fantasia di Porta Comacina, del tratto di strada con pilone di piazza Mercanti e di Porta Argentea e delle Terme Erculee, vi portiamo ad esplorare il grande Anfiteatro Romano, i cui resti si trovano a Porta Ticinese, tra via de Amicis e via Arena, toponimo che ne conserva ancora oggi la memoria.

In questo capitolo compiamo il nostro viaggio virtuale con un amico immaginario: Rutilius, un pavese di trent’anni che arriva a Milano per assistere ai combattimenti gladiatori che si terranno nel primo pomeriggio nell’Anfiteatro di Mediolanum.

Provenendo da Ticinum (Pavia) il nostro Rutilius ha percorso l’antica strada che conduce alla Porta Ticinensis per entrare nella città di Mediolanum.

Già a qualche miglio dall’urbe di Mediolanum il nostro amico può scorgere la sagoma scura dell’imponente Anfiteatro realizzato 200 anni prima, nel I secolo d. C.

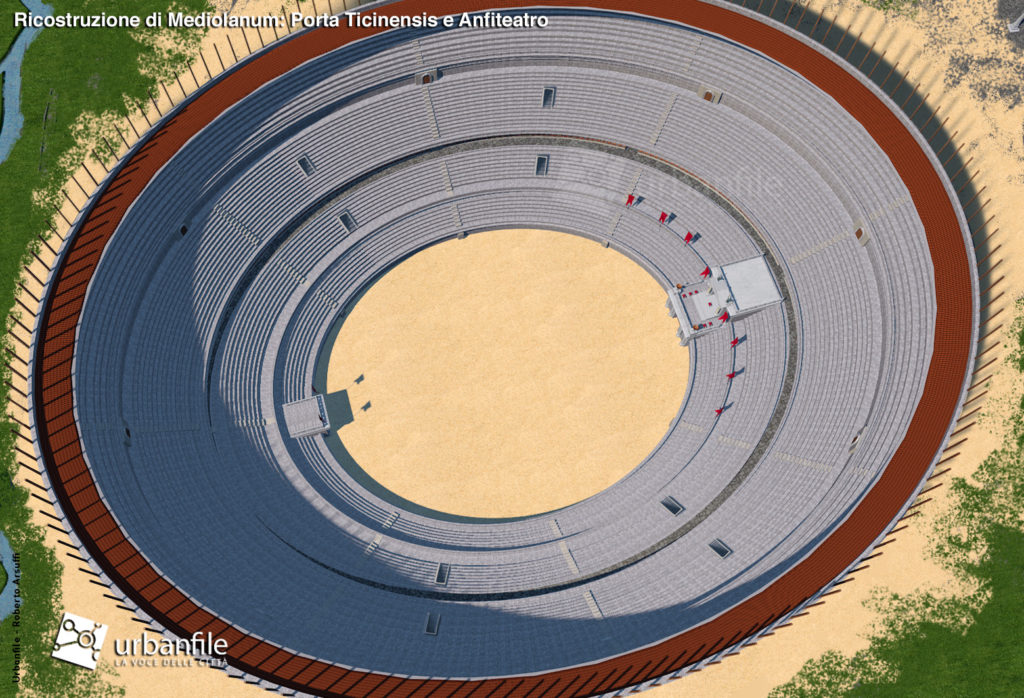

E’ uno degli anfiteatri più grandi e noti in Italia settentrionale e il terzo per dimensioni in tutta Italia (dalla pianta ellittica di 155 x125 metri per gli assi e 41 x75 metri per l’arena, poco più grande ad esempio dell’arena di Verona).

Per ragioni di sicurezza e ordine pubblico gli anfiteatri (quello di Mediolanum poteva contenere quasi 30mila spettatori) venivano sempre costruiti al di fuori della cortina muraria.

Quello di Mediolanum non faceva eccezione: venne infatti edificato in un’area esterna alle mura e dove scorreva il ruscello della Vetra (Vettabbia) che serviva per alimentare l’Anfiteatro (abbeveraggio, giochi e pulizia). Nei pressi vi era anche la grande palestra dei gladiatori, una Ludus Magnus.

La vista dal piazzale

Il piazzale, il mercato coperto, e la Ludus Magnus (a sinistra, dietro l’Anfiteatro)

L’aspetto esterno era in pietra grigia, in buona parte ceppo lombardo, la pietra che caratterizza molti edifici della città ancora oggi.

Era provvisto di una facciata a tre ordini architettonici con un attico di coronamento, per un’altezza complessiva di più di 38 metri. Le arcate del fronte esterno erano inquadrate da architetture applicate, con una successione dal basso verso l’alto degli ordini dorico, ionico e corinzio, soluzione che ricorda quella quasi contemporanea dell’anfiteatro Flavio (Colosseo). Infine l’elevato presentava mensole forate sorreggenti i pali del velario, l’enorme tendone che proteggeva gli spettatori dal sole.

Giunto a destinazione, Rutilius incontra l’amico Curtius, che lo attende in una delle botteghe che si trovano nel grande spiazzo che circonda l’edificio. Alcune calende prima si erano dati appuntamento per l’evento di oggi: per la prima volta è prevista la presenza di animali esotici assieme alle lotte dei gladiatori e sicuramente lo spettacolo sarebbe valso il viaggio.

Il grande piazzale è già gremito di gente ad ogni angolo e bancarelle improvvisate da ambulanti vendono ogni genere di cosa, dalle galline vive a tessuti preziosi. Un colonnato coperto protegge dalle intemperie e dal sole parte del mercato che si forma ad ogni evento.

Il piazzale e il mercato (di fantasia) coperto

Il piazzale e il mercato (di fantasia) coperto, sullo sfondo le botteghe sul Corso

Dopo essersi rimpinzati per bene con pane, formaggio e miele, e un calice di vino rosso, i nostri due amici acquistano l’ingresso per entrare e godersi lo spettacolo dalle tribune sopraelevate.

Trovare il proprio posto numerato è facile: indicazioni sulle rampe delle scale indicano la strada. Ai nostri amici spetta il quarto anello, la salita non è poca e la gente è molta. Lo spettacolo di gladiatori ha attirato molti spettatori da tutto il circondario.

Presi i posti, i nostri due amici attendono impazienti l’avvio dei giochi. Danzatrici intrattengono il pubblico con musica e balli. Finalmente l’imperatore si presenta sul suo palco con tutta la corte e soldati a guardia.

Il sole di giugno si fa sentire, ma grazie ai velaria, i grandi teli stesi e ancorati da lunghe funi ai pali che coronano l’anfiteatro e che ombreggiano la platea, si percepisce un gradevole sollievo.

I combattimenti hanno inizio.

Rutilius non aveva mai partecipano a nessun spettacolo del genere e l’emozione si fa sentire.

Tra gli spettacoli pubblici più apprezzati nel mondo romano, fin dall’epoca repubblicana, c’erano i combattimenti gladiatori, duelli quasi sempre all’ultimo sangue tra schiavi o prigionieri di guerra addestrati e “specializzati” in determinati tipi di combattimento, ciascuno con un proprio equipaggiamento: il reziario con rete e tridente, il secutor con elmo a calotta, il mirmillone con corta spada e scudo rettangolare, mentre il trace combatteva con spada ricurva, piccolo scudo ed elmo crestato contro l’oplomaco, munito di spada, grande scudo ed elmo piumato; altri lottavano a cavallo o su carri.

Dopo quasi due ore di spettacolo cruento ma appassionate, con urla e cori e la comparsa persino di un rinoceronte proveniente da Roma, oltre ad altri animali inconsueti e mai visti a Mediolanum come gli struzzi e alcuni elefanti, i nostri amici e tutti gli spettatori lasciano in modo ordinato l’edificio.

La fame attanaglia Rutilius e Curtius, i quali imboccando la via per la porta Ticinensis, si fermano in una delle tante botteghe fuori le mura per cenare assieme e rivivere la splendida giornata di svago che si sono goduti poche ore prima.

Il tramonto si avvicina ed è ora per i due amici di rientrare in città, prima che chiudano gli accessi. Curtius ospiterà l’amico per la notte. L’indomani Rutilius dovrà tornare a Ticinum (Pavia) e il viaggio sarà lungo.

Con un po’ di fantasia abbiamo cercato di farvi rivivere una giornata di svago di due romani della pianura padana 1700 anni fa.

L’anfiteatro romano di Mediolanum rimarrà ancora in piedi per quasi un altro secolo, poi nel corso del V secolo d.C. il monumento venne spogliato dei materiali edilizi dell’anello esterno, i quali furono reimpiegati per nuove costruzioni, come la platea di fondazione della cappella di Sant’Aquilino e la basilica di San Lorenzo, o per rinforzare alcuni tratti della cinta muraria urbana, una vera cava a cielo aperto.

Alcuni studiosi ipotizzano l’utilizzo dell’anfiteatro ancora in epoca longobarda (VI-VII secolo d.C.), forse come sede della guarnigione militare per le sue caratteristiche di luogo protetto e fortificato, sicuramente già privato di buona parte dei rivestimenti perché utilizzati per creare, come abbiamo detto, le fondamenta della Cappella di Sant’Aquilino in San Lorenzo, la quale venne iniziata nel 410 d.C. (oggi visibili sotto l’altare della cappella).

Come per altre parti della città le fonti antiche si rivelano povere di informazioni, citando solo occasionalmente o indirettamente il monumento: ad esempio Paolino, biografo di Sant’Ambrogio, narra dell’esposizione alle fiere di un certo Cresconio, in occasione del consolato dell’imperatore Onorio (396 d.C.). Gli scavi archeologici invece forniscono numerose informazioni su questo edificio davvero imponente, come l’impronta rinvenuta nei anni Trenta, con due muri esterni concentrici collegati da muri radiali a un anello interno, è nota dai resti di fondazioni in opus coementicium (conglomerato di pietre e malta) rinvenuti nel corso di numerosi scavi archeologici e attualmente visitabili nel Parco dell’Anfiteatro Romano. Nulla si sa invece dell’articolazione degli ambienti di servizio sottostanti l’arena, che probabilmente si trovano per ospitare uomini e animali e consentivano rapidi spostamenti, anche con l’aiuto di attrezzature quali montacarichi e argani.

In questi giorni sono partiti i lavori per trasformare il giardino del parco archeologico al Ticinese, in una rievocazione vegetale dell’antico edificio (alberi e siepi disposte ad anello da ricreare l’effetto di un anfiteatro).

Rilievo archeologico

Rilievo archeologico: in rosso la collocazione dei pezzi rinvenuti in una porzione di facciata

La piantina dell’anfiteatro

Fonte: Immagini di Mediolanum, Civiche Raccolte Archeologiche di Milano; Milano Archeologica, a cura di Anna Maria Fedeli; Milano Romana, Mario Mirabella Roberti-Rusconi Immagini; Tess-Beniculturali; da Wikipedia.

Complimenti

Grazie mille

Veramente fatto bene! Dovreste svilupparlo come supporto didattico per le scuole e non solo.

Ho una sola domanda: ma a Ticinum ai tempi dei Romani non c’era un anfiteatro che Rutilius è dovuto venire fino a Mediolanum per vedere uno spettacolo per la prima volta? 🙂

AHAHAHA, a Pavia (Ticinum) l’anfiteatro venne eretto in epoche successive da Re Teodorico… pertanto il nostro ometto non poteva aver assistito a nessun spettacolo… poteva anche non avere racimolato dinari a sufficienza 😀

Belle queste rievocazioni, complimenti davvero !!! E speriamo che il progetto di “ricostruzione verde” dell’ anfiteatro proceda nei tempi previsti.

Molto bello, per questo andrebbe ricostruito. Anche altrove. Per i turisti e per i milanesi stessi che si meritano una città semplicemente più’ “bella”.

Bellissima ricostruzione. Complimenti

Complimenti, ringrazio per il bell’articolo e le immagini ricostruttive. Quando verrà inaugurata questa suggestiva riproposizione della pianta dell’anfiteatro sarò disponibile a presenziare con la lettura di un oratoria, che scriverò per l’occasione, nelle vesti di Gaio Cilnio Mecenate. Mecenate, protettore delle arti liberali, si manifesta nel 21° secolo attraverso la rievocazione del personaggio che curo personalmente. Da 14 anni apro ufficialmente il corteo del Dies Natalis di Roma; così come in alcune occasioni ho presenziato al Museo Archeologico di Milano conferendo diritti di Cives Mediolanensis e tutti coloro che visitavano il museo nella giornata e si impegnavano a mantenere viva e divulgare la cultura classica italica.