500 anni fa, il 6 aprile del 1520, durante un venerdì Santo, nella notte, moriva Raffaello Sanzio, dopo giorni di malattia iniziati con una febbre continua ed acuta, causata probabilmente da “eccessi amorosi” come scrisse il Vasari.

La morte dell’artista avvenuta lo stesso giorno della sua nascita (6 aprile del 1483), all’età di 37 anni, verrà ricordata da tutti i contemporanei come una tragedia senza precedenti, tramandandoci la visione comune di un Raffaello considerato divino tanto da essere paragonato, già in vita, a un nuovo Cristo.

Raffaello fu il primo e unico figlio di Giovanni Santi (anch’egli pittore) e di Maria di Battista di Nicola Ciarla. Il cognome “Sanzio” infatti non è che una delle possibili declinazioni di “Santi”, in particolare derivata dal latino “Sancti” con cui Raffaello sarà poi solito, nella maturità, firmare le sue opere. La madre morì di lì a poco, il 7 ottobre 1491.

Raffaello non passerà mai da Milano, ma in città abbiamo l’onore di ospitare due grandi capolavori, lo Sposalizio della Vergine (conservato nella Pinacoteca di Brera), del 1504 e il Cartone preparatorio della Scuola di Atene (conservato all’Ambrosiana), realizzato per l’affresco per le Stanze Vaticane a Roma.

Sin dagli esordi nella raffinata corte di Urbino, Raffaello dimostra come sia superiore al suo maestro Perugino. Infatti già a soli 17 anni e già maestro d’arte e realizza lo spettacolare Sposalizio della Vergine oggi alla pinacoteca di Brera.

L’opera del Sanzio, realizzata in gioventù per la cappella Albizzini della chiesa di San Francesco di Città di Castello, rivela il distacco ormai incolmabile con i modi del maestro Perugino, il quale nello stesso periodo stava realizzato un dipinto come soggetto lo Sposalizio della Vergine per il Duomo di Perugia. Ma il confronto tra le due opere mette in risalto profonde differenze. Raffaello infatti copiò il maestoso tempio sullo sfondo, ma lo alleggerì allontanandolo dalle figure e ne fece il fulcro dell’intera composizione, che sembra ruotare attorno all’elegantissimo edificio a pianta centrale. Anche le figure sono più sciolte e in posizioni più naturali, con una disposizione nello spazio che evita un rigido allineamento sul primo piano, ma si assesta a semicerchio, bilanciando e richiamando le forme concave e convesse del tempio stesso.

Al centro del quadro vengono posizionati un gruppo di persone divise in due schiere, aventi come perno il sacerdote, il quale celebra il matrimonio tra la vergine Maria e San Giuseppe suo sposo. Il gruppo delle donne (dietro Maria) e il gruppo di uomini (dietro Giuseppe) formano due semicerchi aperti rispettivamente verso il tempio e verso lo spettatore.

Come dicevamo, la grande pala è conservata nella Pinacoteca di Brera a Milano. È firmato “Raphael Vrbinas” e datato “MDIIII”.

Nel 1798 il municipio di Città di Castello venne obbligato a rimuovere la pala dall’altare, per donarla al generale napoleonico Lechi, che tre anni dopo la vendette per 50.000 lire al mercante milanese conte Giacomo Sannazzari della Ripa. Quest’ultimo la lasciò poi in eredità all’Ospedale Maggiore di Milano nel 1804. Nel 1806 fu acquistata da Beauharnais, che la destinò all’Accademia di Belle Arti milanese, le cui collezioni sono poi confluite nella Pinacoteca, inaugurata nel 1809. Fu restaurata a fine dell’800 da Molteni, poi negli anni sessanta dopo un attentato vandalico, infine in tempi recenti, con conclusione nel 2009. Nel giugno 1958, il pittore milanese Nunzio Guglielmi (Messina, 1928), in arte “Nunzio Van Guglielmi”, infrange, con un punteruolo e un martello, il vetro che protegge il dipinto e incolla su di esso un volantino con la scritta: “Viva la rivoluzione italiana, via il governo clericale!”. Pugnala il quadro in due punti, sul gomito della Vergine e al centro della scalinata del tempio, danneggiando a fondo la tavola. Avrebbe certamente provocato danni maggiori se la superficie non fosse stata protetta da una lastra di vetro, che, ovviamente, andò in frantumi ma che riuscì ad attutire la violenza dei colpi. Van Guglielmi verrà poi internato nel manicomio di Milano.

Passando alla seconda opera presente in città, il Cartone della Scuola d’Atene, presente nella Pinacoteca Ambrosiana.

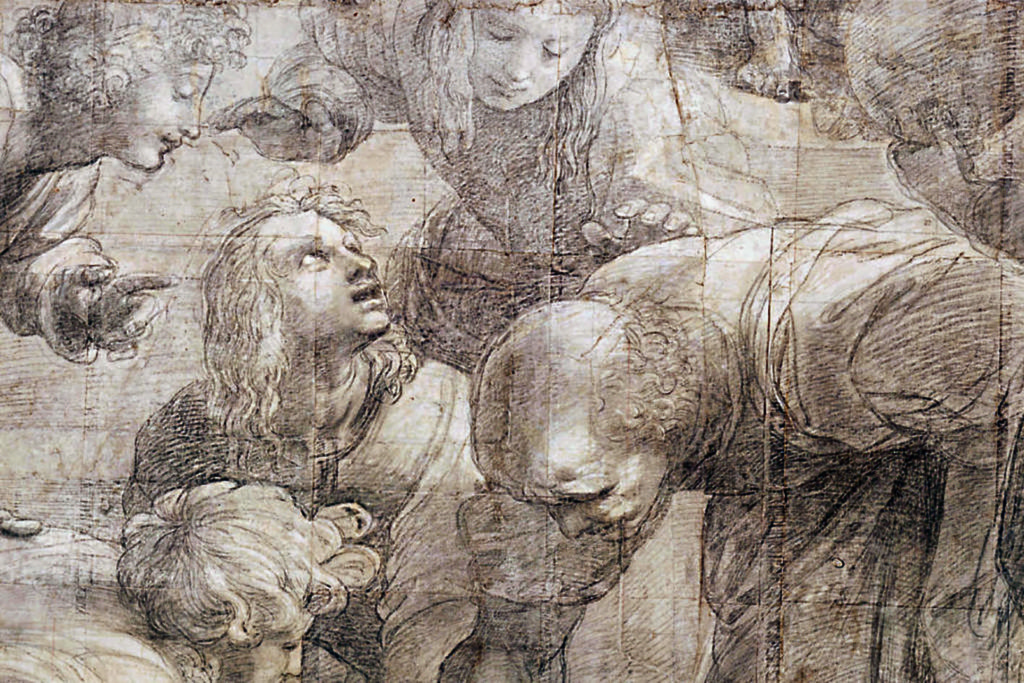

Si tratta del più grande cartone rinascimentale a noi pervenuto (misura 285×804 centimetri) ed è interamente realizzato dalla mano di Raffaello come disegno preparatorio, a grandezza naturale, della Scuola di Atene, uno dei quattro affreschi commissionati nel 1508 a Raffaello da Papa Giulio II per decorare la Stanza della Segnatura in Vaticano.

Raffigurò nel dipinto una squadra di pittori provenienti da tutta Italia (il Sodoma, Bramantino, Baldassarre Peruzzi, Lorenzo Lotto e altri). Le sue prove nella volta della prima, poi detta Stanza della Segnatura, piacquero così tanto al papa che decise di affidargli, fin dal 1509, tutta la decorazione dell’appartamento, a costo anche di distruggere quanto già era stato fatto, sia ora sia nel Quattrocento (tra cui gli affreschi di Piero della Francesca). Alle pareti Raffaello decorò quattro grandi lunettoni, ispirandosi alle quattro facoltà delle università medioevali, ovvero teologia, filosofia, poesia e giurisprudenza, cosa che ha fatto pensare che la stanza fosse originariamente destinata a biblioteca o studiolo. Opere celeberrime sono la Disputa del Sacramento, la Scuola di Atene o il Parnaso. In queste dispiegò una visione scenografica ed equilibrata, in cui le masse di figure si dispongono, con gesti naturali, in simmetrie solenni e calcolate, all’insegna di una monumentalità e una grazia che vennero poi definite “classiche”.

Del dipinto esistono vari studi preparatori superstiti. Il progetto primitivo appare in un foglio conservato a Siena, che mostra un’idea molto diversa: in esso un filosofo, forse Platone, è assiso su un basamento con tre saggi ai suoi piedi e intorno una folla di discepoli. La gerarchia rigida di tale disegno e una certa disorganicità nel gruppo periferico appare completamente rivoluzionato nel cartone che si conserva alla Pinacoteca Ambrosiana.

In esso, che riguarda solo la parte inferiore del dipinto, senza l’architettura, sono già definiti tutti i personaggi come nella versione definitiva, ad eccezione dell’autoritratto di Raffaello, del presunto ritratto del Sodoma e della figura di Eraclito/Michelangelo: dall’esame dell’intonaco risulta che quest’ultima è stata realizzata dopo le altre, forse aggiunta come omaggio al collega dopo la scopertura parziale della volta della Cappella Sistina, avvenuta nel 1511. Nel cartone gli effetti chiaroscurali sono molto accentuati, divergendo dallo sfumato leonardesco che è più riscontrabile nell’affresco compiuto.

Ricordiamo che il disegno è esposto nella sala espositiva interamente dedicata al Cartone di Raffaello, su progetto di allestimento di Stefano Boeri Architetti.

Fonte: Wikipedia; Pinacoteca di Brera; Pinacoteca Ambrosiana;

Meraviglia

Ottimo articolo! Aumenta il desiderio di tornare a visitare Brera!