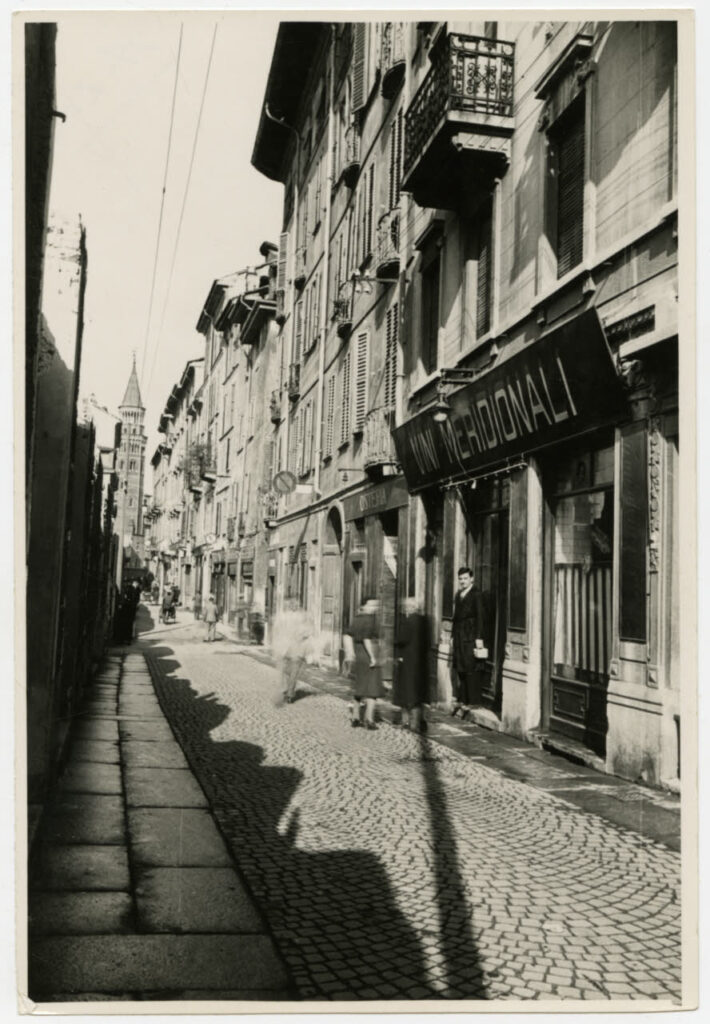

Milano, Bottonuto.

Solitamente si parla di quartiere senza conoscerne con precisione i confini e, a Milano, spesso è complicato darne una definizione chiara. Alcuni quartieri sono ben delimitati e riconosciuti come tali: Quartiere Adriano, Quartiere Rubattino, Olmi, Comasina, Santa Giulia e altri ancora. In questi casi, la definizione è netta, tanto che, per convenzione, anche le zone limitrofe finiscono per essere associate a quel nome.

Altre volte, invece, si fa riferimento a “zone”, come quando si dice: “abito in zona Città Studi”, “in zona Lorenteggio”, oppure “al Gallaratese”. In questi casi, non si tratta di veri e propri quartieri, ma di aree più ampie, spesso costituite da più quartieri al loro interno. La differenza principale sta nel fatto che il concetto di “quartiere” si riferisce generalmente a un nucleo urbano più compatto, fatto di case e vie che formano un insieme omogeneo. Le “zone” o i “territori”, invece, coprono superfici più vaste e includono diversi nuclei minori.

Un esempio è l’area di San Siro, che si estende da piazzale Lotto fino a via Harar e comprende vari quartieri ben definiti, sia dal punto di vista urbanistico che sociale: Quartiere d’Annunzio (attorno a piazza Selinunte), Casanuova, Brusada e Harar (spesso dimenticati e appunto per facilità denominati tutti “San Siro”).

Questa distinzione nasce dal fatto che alcuni quartieri sono stati progettati e realizzati in modo organico e coerente, mentre altri rappresentano semplicemente aggregati di edifici e strade che prendono il nome da una via, una piazza, una costruzione storica o un antico borgo.

Come saprete, noi di Urbanfile abbiamo suddiviso la città in grandi aree/territorio, solitamente di origine storica, che a loro volta comprendono diversi quartieri di dimensioni più contenute, i quali cercheremo di illustrare in una serie di articoli.

Dopo aver mostrato i quartieri del Duomo-Scala-Cordusio e Cinque Vie, eccoci nell’area del vecchio Bottonuto, oggi quartiere di Piazza Diaz.

Chiamarlo “Bottonuto” oggi è alquanto strano, visto che era un quartiere antico e ora è “completamente un’altra cosa” e in pratica non esiste più. Stiamo parlando del quartiere che oggi circonda piazza Armando Diaz nel Centro Storico di Milano. Qui per oltre 2000 anni crebbe e si sviluppò un vero quartiere fatto di stradine millenarie, fatto di case popolari, dove vivevano e lavoravano artigiani, osti, cuochi, calzolai, falegnami, ferramenta, imbianchini, nullafacenti, faccendieri e prostitute, insomma era un vero cuore pulsante di vita quotidiana, con al centro una graziosa chiesa barocca, San Giovanni in Laterano distrutta senza rimorsi.

“Senza rimorsi” è proprio quello che successe a partire dalla fine degli anni Venti del Novecento (cent’anni fa in pratica) quando per “ragioni sanitarie e di buon costume” venne decretata la demolizione di un’intero quartiere compreso tra le attuali via Dogana, via Mazzini, via Rastrelli, via Larga e via Albricci. Cancellando in pratica un intero paese fatto di case e ve, come: via Tre Alberghi, via Bottonuto, via Visconti, via San Giovanni in Conca e via San Giovanni in Laterano, via dei Moroni e del Pesce, oltre a due vicoli ciechi (Vicolo delle Quaglie ad ovest e vicolo del Cantoncello ad est) che risalivano all’epoca romana, quando costruendo le mura difensive, durante il periodo repubblicano, nel 59 a.C., vennero lasciati per consentire ai soldati di salire sul camminamento merlato e alla torre difensiva dell’allora Porta Tonsa che si apriva sul porto di Mediolanum.

Si, perché in epoca romana Mediolanum aveva un piccolo porto, una Darsena per piccole imbarcazioni che veniva alimentato principalmente dal fiume Seveso e che si connetteva con il Lambro e quindi col Po. Al posto di via Larga vi era (si nota anche nell’avvallamento della zona, decisamente più bassa di piazza Diaz -119m contro i 116m di via Larga- di circa 3 metri) una sorta di ampia darsena con banchine per l’attracco delle piccole imbarcazioni, circondata, verso la campagna da zone paludose. Ancora oggi il ricordo di questo ambiente lo si percepisce dal toponimo di via Pantano (ma anche da luoghi oggi scomparsi, come via Poslaghetto e le chiese – scomparse o quasi – di San Giovanni in Conca e San Giovanni Aquagirolo – nome dalle molteplici interpretazioni, tra le quali una inerente all’acqua-). Alcuni tratti vennero riportati alla luce durante gli scavi per le nuove costruzioni in via Santa Tecla/via Larga.

Persino il nome Bottonuto sembra essere derivato da un’opera idraulica romana denominata butinucum riferibile al vocabolo italiano bottino cioè una cavità o fossa di scolo delle acque di scarico e dei rifiuti. L’accesso a tale fossa sarebbe stato un edificio rotondo adibito a latrina pubblica, come riferisce Galvano Fiamma nel primo quarto del XIV secolo. Intervento idraulico che segnerà anche la fine del bacino d’acqua di via Larga e del suo piccolo porto.

Come sempre, la vita del quartiere rimase invariata sino a quando Milano si volle dare un’aria più importante e prestigiosa, da cittadina a grande città. A metà Ottocento il grandioso intervento di trasformazione di piazza del Duomo e la costruzione della Galleria Vittorio Emanuele portarono anche alla costruzione, tra il 1865 e il 1873 secondo il progetto dell’architetto Giuseppe Mengoni, di una nuova via che si sarebbe allineata a piazza del Duomo sventrando parte del Bottonuto, via Carlo Alberto, successivamente dedicata a Giuseppe Mazzini. Con quest’operazione urbanistica l’attenzione venne concentrata nelle nuove via Dante, piazza Cordusio, Corso Vittorio Emanuele portando il quartiere del Bottonuto ad un radicale cambio, dove gli hotel qui presenti diventarono bettole, così come trattorie e taverne.

Alberghi che ospitarono personalità famose di epoche antiche, come lo scrittore Carlo Goldoni nel 1733 o William Turner, il famoso pittore inglese, che immortalò in un acquerello ciò che vide dalla finestra del suo albergo. Così come dimorò in uno degli alberghi del quartiere anche Gaetano Bresci che domenica 29 luglio 1900 con 3 colpi di pistola colpì a morte Re Umberto I a Monza. Non ultimo, sempre al Bottonuto in via Giuseppe Mazzini, vi era una casa in cui abitava Benito Mussolini, ma anche via Paolo da Cannobio, strada tutt’ora esistente dove vi era la prima sede de Il Popolo d’Italia.

Sul finire degli anni Venti del Novecento la zona, ritenuta ormai malsana da ogni punto di vista, (case fatiscenti e malavita) segnò definitivamente il suo destino, anche se la motivazione principale fu sopratutto la speculazione edilizia: case moderne e più alte avrebbero giovato maggiormente alle casse dei signori proprietari.

I picconi arrivarono negli anni Trenta e nel frattempo sorsero i primi grandi edifici disposti ai lati della nuova grande piazza che si allineava ortogonalmente a piazza del Duomo (le vecchie strade seguivano ancora l’andamento Nord-Ovest Sud-Est del decumano della città romana, parallele a via Unione e via Rastrelli). Nel 1937 venne inaugurato il Palazzo dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni progettato dal grande architetto (assoldato per questo scempio) Piero Portaluppi seguito col secondo palazzo dirimpettaio nel 1942 (qui la mano è di Aldo Giunti). Al contempo nel 1935 iniziarono la costruzione dell’Arengario che cancellò la parte con affaccio su piazza del Duomo del quartiere.

Oltre alla demolizione della graziosa chiesa barocca di San Giovanni in Laterano (qualcosa è sopravvissuto e ricollocato nell’a’omonima chiesa moderna di piazza Bernini a Città Studi), anche un’altrettanto grazioso passaggio coperto venne abbattuto senza rimorsi, la Galleria Volpi Bassani.

La II Guerra Mondiale e i bombardamenti del 1943 diedero un’ulteriore mano a portare a termine il lavoro di cancellazione, culminato con la costruzione nel 1957 della Torre Martini su progetto degli architetti: Luigi Mattioni; Eugenio Soncini; Ermenegildo Soncini. Complesso per uffici costituito da diversi volumi disposti lungo i margini del lotto, dai quali emerge una torre di 64 metri di altezza che chiude la prospettiva che giunge dalla Galleria Vittorio Emanuele, attraverso il sagrato del Duomo.

Oggi il quartiere è prevalentemente moderno, occupato da edifici per lo più ad uso uffici. La grande piazza centrale è occupata da un’aiuola che nasconde un parcheggio interrato. Verso piazza del Duomo si trova il monumento al Carabiniere, una scultura di Luciano Minguzzi alta circa dieci metri e pesante tredici tonnellate, e collocata in piazza Diaz il 3 dicembre 1981.

Piazza Diaz ha il sapore monumentale del periodo razionalista voluto da Portaluppi, nei due edifici gemelli posti lungo i lati lunghi. Portici enfatizzano questa monumentalità che prosegue anche lungo via Maurizio Gonzaga.

Passeggiare per queste vie si percepisce quest’assenza d’anima, e forse, consci della perdita storica avvenuta, lo si rifiuta, trovandolo poco interessante e asettico, magari domandandoci: ma tra 100/200 anni potrà esser rivalutato come accade ora per le vecchie case di Brera o dei Navigli? Non crediamo proprio, ma magari ci sbagliamo.

Per carità, alcuni edifici sono begli esempi dell’epoca, come appunto i due palazzi di Portaluppi, il grattacielo Martini di Mattioni, il grande palazzo di Piacentini ora in totale riqualificazione, ma anche il palazzo progettato da Muzio. Negli anni Cinquanta i più importanti architetti della Milano da ricostruire vennero chiamati per disegnare i nuovi palazzi: Claudio Vender, Mari Asnago, Giovanni Cesa Bianchi e Camillo Magni.

Di antico e risalente almeno a prima delle grandi demolizioni rimane solo i ruderi dell’antichissima chiesa di San Giovanni in Conca e il Teatro Lirico Giorgio Gaber.

I RESTI DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI IN CONCA

La cripta di San Giovanni in Conca è un monumento situato in piazza Missori ed è tutto ciò che rimane dell’antica basilica di San Giovanni in Conca (nome originario paleocristiano basilica evangeliorum), della quale rimangono oggi solo poche tracce risalenti all’XI secolo, vale a dire parte dell’abside e l’intera cripta. Realizzata di epoca romana tardoimperiale tra il V e il VI secolo in stile paleocristiano, fu ricostruita nel Medioevo in stile romanico. Originariamente dedicata agli evangelisti, da cui il nome paleocristiano basilica evangeliorum, fu in seguito dedicata a Giovanni apostolo ed evangelista. Il termine “in Conca” nel nome della cripta richiama un avvallamento del terreno su cui venne poi realizzata la basilica. La basilica, nonostante l’importanza storica e artistica, nel 1808 venne sconsacrata, demolita in parte nel 1879/80 per consentire l’arrico della nuova via Carlo Alberto (oggi Mazzini) in piazza Missori, fu acquistata dalla Comunità Valdese per farne il proprio centro spirituale. Discutibili “esigenze imprescindibili di viabilità” condannarono definitivamente l’edificio, che fu demolito tra il 1948 e il 1952, per realizzare l’asse viario di via Albricci-piazza Missori (la cosiddetta “Racchetta”, peraltro rimasta incompiuta). Oggi si ammira, nel mezzo di uno slargo come uno spartitraffico, i ruderi dell’antica basilica romanica.

IL TEATRO LIRICO GIORGIO GABER

L’arciduca Ferdinando, figlio di Maria Teresa d’Austria, propose di dotare la città di Milano di due teatri: il principale (“nobile”) da erigere nei pressi della corte sull’area della sconsacrata chiesa di Santa Maria alla Scala, ovvero l’attuale Teatro alla Scala, mentre il secondo (“popolare”) da costruire sull’area delle scuole cannobiane, fondate da Paolo da Cannobio (da cui il nome). Entrambi i progetti, simili tra loro nella tipologia del teatro all’italiana con pianta a ferro di cavallo e con vari ordini di palchi e loggione, vengono affidati a Giuseppe Piermarini, Regio architetto, entrambi realizzati tra il 1776 e il 1779. Un grave incendio lo danneggia nel 1938. Il comune decide allora di ricostruirlo in forme nuove: del progetto viene incaricato l’architetto Cassi Ramelli. Progetto del Ridotto di Buffa e del restaurante/bar di Gerla. Attualmente in restauro, avrà un nuovo nome: Teatro Giorgio Gaber.

Nelle vicinanze possiamo inserire alcune meraviglie del tempo passato che son riuscite a sopravvivere, come la graziosa Galleria Mazzini, Palazzo Erba Odescalchi, entrambi in via dell’Unione, Palazzo Reale e la meravigliosa Chiesa di San Gottardo in Corte, ma anche la meravigliosa chiesa di Santa Maria presso San Satiro, il cui sacello antico col campanile più vecchio di Milano ancora svettante si gode ed è inquadrato e incorniciato dall’arco tra i palazzi di Portaluppi di Via Gaetano Giardino.

Naturalmente oggi il quartiere è un brulicare di impiegati e di locali gremiti soprattutto durante le ore di pausa. Fino a pochi anni fa l’area, quasi a sbeffeggiare coloro che vollero fare pulizia dei vizi lascivi dei milanesi, si era riempita di alcuni locali di spogliarello strip-tease da fare invidia a quelli parigini di Pigalle, con tanto di insegne luminose che un tempo illuminavano le vie del quaritere, come Il PussyCat, la Porta d’oro, il William’s…oggi ridotte al solo Shilling’s e al Venus, i due ultimi avamposti che mantengono viva la tradizione del night club. (foto nella galleria che segue, dove abbiamo radunato un po’ di insegne ancora presenti e altre sparite)

Una curiosità che trovo sempre affascinante, per una città ritenuta piatta come Milano, l’evidente dislivello tra piazza Diaz e via Larga di circa 3 metri che riscontriamo nella “scalettatura” delle vetrine in via Flavio Baracchini.

Sotto i portici di Piazza Diaz, da Piazza Duomo (Arengario di Via Marconi) a Via Gonzaga, ogni primo, secondo e terzo giovedì e ogni terza domenica del mese, la mostra mercato di antiquariato di Piazza Diaz.

Di seguito altre immagini delle vie del quartiere come appaiono oggi.

Purtroppo il Quartiere non può esser riportato com’era, e oggi questo asettico e squadrato dedalo di strade, come dicevamo, non trasmette sentimenti, non è ancora qualcosa che ci appartiene ma è alieno e un po’ alienante. Di antico possiamo considerare i palazzi di via Mazzini e della vicina via dell’Unione, ma, soprattutto via Giuseppe Mazzini, nonostante sia in pieno centro, è fortemente decadente e bisognosa di interventi di restauro e recupero (cominciando dal palazzo di piazza del Duomo), appello che abbiamo più volte sollecitato in nostri vecchi articoli.

Il link alla nostra raccolta di foto antiche del Bottonuto.

Cosa vedere nel quartiere:

- Palazzo Reale

- San Gottardo in Corte,

- Cripta di San Giovanni in Conca

- Teatro Lirico Giorgio Gaber

- Abside e Sacello di Santa Maria presso San Satiro

- Palazzi porticati di Portaluppi

- Monumento ai Carabinieri

- Museo del Novecento

- Galleria Mazzini

- Palazzo Erba Odescalchi

- Torre Martini

- Palazzo Piacentini

- Referenze immagini: Roberto Arsuffi; Milano Sparita; Skyscrapercity; Milano Segreta

- le foto d’epoca sono immagini diffuse in rete e pertanto non di nostro possesso. Non si conosce autore e proprietario, a meno che non sia riportato sulla foto.

- Centro Storico, Arredo Urbano, Bottonuto, Via Mazzini, Via Larga, Via tre Alberghi, Teatro Lirico, San Giovanni in Conca, Fiume Seveso, piazza Diaz

I Savoia e Mussolini hanno distrutto questa città e fatto più danni degli unni di Attila.

Piazza Diaz la piazza più brutta di Milano

Grazie per lo stupendo articolo.

Se diventerò sindaco prometto che ricostruirò il Bottonuto come hanno fatto a Francoforte dove hanno abbattuto le case in vetro e cemento e hanno ricostruito il centro storico come era, dove era prima della guerra.

Grazie ancora.

Un grazie entusiasta a tutti i componenti dell’Osservatorio Urbanfile! Quello che state pubblicando esprime nn soltanto la passione per la ricerca storica di Milano, in modo capillare e competente, ma state documentando l’evoluzione della nostra Città. Un punto che diventa storico ma che esprime anche il futuro, in questo particolare momento di fermento architettonico. Grandi iniziative che si sviluppano nel creare nuove dimensioni del territorio a cominciare dagli interventi lungo la nuova linea MM4… il Museo della Resistenza, La Beic, Pinacoteca di Brera, Palazzo Citterio e la Biblioteca Nazionale Braidense. oltre che tutte le nuove iniziative culturali legate all’Arte Cultura e Comunicazione che si connettono con le settimane della Moda, il Salone del Mobile e tutti i numerosi eventi che Triennale di Milano, Fondazione Prada…. ogni anno rendono Milano Unica!!!Quindi grazie per il vostro lavoro e complimenti

E che vuoi commentare? Ci vorrebbe la macchina del tempo.

Bellissima disamina, grazie davvero, aspetti che non conoscevo.

In questo sito sempre articoli con descrizioni e approfondimenti professionali. Complimenti!